|

(原文用於「新高中通識教育科課程單元四 - 《全球化》工作坊 2007-08」作教學材料。工作坊由香港特區政府教育局資助。) 全球化、體育與不平等 當討論到全球化對不同地區社會經濟影響時,貧富兩極化或不平等的問題似乎是必然會碰到的議題。不過同學往往覺得不平等的問題太抽象或太大,很難掌握。而且全球化與不平等的關係也是一個非常複雜的現象,不好處理。而且討論社會不平等問題時也多牽涉大量的統計數據,難免有點沉悶。所以今次我們希望以體育競賽作切入點來協助老師處理全球化對社會不平等的影響這課題。體育活動是用來說明全球化的成因、過程、影響各面向都非常適用的個案,也是同學們感興趣的議題,我希望本文的老師們準備教案有些幫助。

在 社會科學界討論到不平等、貧富差距與全球化的關係時,都會把問題分開兩方面處理。首先是國與國之間的貧富差距問題,然後是不同國家之內在全球化下的不平等 現象。在這兩問題上的學術爭議都非常多,但一般的共識是在八十年代後新一波全球化的影響下,似乎國際間的貧富差距正在收窄,但不同國家內部的貧富懸殊卻正 在擴大。為什麼全球化對這兩個不同層面的不平等現象有著截然不同的影響?體育競賽就是一個很好的案例來說明兩者之間的關係。

在回答全球化對國際間貧富差距的影響這問題上,一個有代表性的觀點是由名作家David Friedman在他的暢銷作品《世界是平的》(The World is Flat) 所 提出。書中強調在全球化的影響下,先進國家(尤其是美國)已經喪失了全球競爭的優勢。世界就好像走了一個輪迴,哥倫布在十五世紀船行到美洲碰到了一些印第 安人,因而發現世界並非像當時大多數人所想那般是平的,而應該是圓的。今天,告訴我們世界是平的人,不是在美洲找到的印弟安土著,而是另一種Indians,就是印度人。作者在書中花了相當多篇幅,描寫印度班加羅爾(Bengaluru,前名Bangalore)一帶,資訊工業發展迅速,因而「搶走」大批先進國家資訊服務(information service)的職位。例如,現在如果你在美國打電話去American Express或其他大企業的客戶服務熱線,接聽你的電話的,很有可能就是這些企業在班加羅爾的資訊服務的Call Centre(電話中心)。美國大都市的醫院,現在也慣常地把醫療文件掃描後,再傳到印度和其他境外資訊服務中心進行數據輸入和整理。最近更有報導指連X光片的初步診斷,也會傳到境外進行。

Friedman指出在資訊科技(Internet, Google)及生產技術的創新影響下,世界已經被鏟平,先進國家的競爭優勢會逐漸消失,他警告美國人要加強投資創新與人力資源,以求在這個平的世界生存。但「世界是平的」這個意念,是否可以由經濟領域應用到其他社會領域﹖全球化「鏟平」了世界對體育競技又有甚麼影響﹖

2006年是世界球壇豐收之年,6月有足球的世界盃,男女子世界籃球錦標賽也在9月舉行,但我們也可觀察到,2006年也是象徵體育世界「變平」的一年。首先世界男子籃球錦標大賽(世錦賽)在東京舉行,有24隊參加。美國是籃球傳統大國,賽前也被球評界一致看好,美國籃球界也慎重其事,徵召了多名NBA的大將,組成第七代「夢之隊」(Dream Team),當中包括「大帝」LeBorn James、「閃電俠」Dwyane Wade、「小甜瓜」Carmelo Anthony等好手。賽事初段,美國隊也是勢如破竹,可是到了四強戰,碰上了老對手的希臘,卻「陰溝翻船」。對希臘的聯防束手無策,美國隊最終以95比101被擊敗。更甚的是,希臘在總決賽卻以47比70大敗給西班牙,美國甚至不能「阿Q」地說只是負於冠軍隊。

全球化對籃球競賽,尤其是美國國家籃球聯賽 (NBA) 有極大影響,就像美國大學大量訓練外國的科技人才,印度大量的科技人士曾在美國工作一樣,NBA也成了歐洲各國的練兵場。從九十年代開始,NBA的選秀大會由美國的大學和高中擴展到全世界。大量的外國球員加入了NCAA (大學聯賽)、NBA的球隊,他們憑藉純熟的基本技術,在球隊爭取到不少出場機會。德國的魯域斯基、西班牙的加素爾、阿根廷的真路比利、中國的姚明等,已相繼成為了球隊的主力。當歐洲的球員適應了NBA這種「高對抗性」的比賽以後,就更是克服了對NBA球員的恐懼。因此NBA的全球化讓世界各國的好手得到一個磨練的舞台,正不斷地拉近世界各國 (尤以歐洲為甚) 與傳統世界籃球霸主美國的距離。外國球員一方面憑籍了他們基本個人技術上的優勢 (如姚明的罰球百發百中,奧尼爾的射罰球技之爛則舉世聞名) 及整體合作打法,另一方面又適應了NBA強調力量、速度、個人突破的打法,因此令美國在國際賽中再沒有絕對的優勢。

不單是男子籃球,經過幾十年的「獨霸武林」之後,美國女子籃球隊也在同年的世界冠軍賽中下野。美國女子隊在準決賽中,面對老對手俄羅斯,就以68對75落敗。有趣的是和男籃一樣,俄羅斯到了決賽又以74對91負於澳洲,美國也是拿到第三名。和NBA一樣,近年的美國女子聯賽 (WNBA),外國球員也愈來愈多,冠軍隊澳洲的15名球員,便有5位在WNBA打工,而海外兵團更是澳洲隊的主力。因此,當NBA變得越來越全球化,籃球運動也變得全球化之後,美國雖然還是鐵打的強國,但它在這項運動的絕對優勢,已經一去不返。同時,全球化也突顯了美洲和歐洲籃球風格上的差異,正如在經濟領域,美國的個人主義在其他國家的整體主義面前,已無所謂絕對競爭優勢可言。

籃球以外,在2006年3月,美國舉辦了史上第一屆真正的棒球「世界杯」──「世界棒球經典賽」(World Baseball Classic)。我們一向以為棒球是美國人(或日本人,如果你是安達充的粉絲)的運動,但其實全球五大洲也有國家熱中這門運動。雖然棒球亦有「奧運會」(Olympic Games)這類世界賽,但「奧運會」的賽事往往在「美國職業棒球大聯盟」(Major League Baseball)的球季(夏季)內舉行,所以即使放寬了規定,可以讓職業運動員參加奧運會,但那些「大聯盟」的頂尖球手大多也不會參與。今次「世界棒球經典賽」可說是棒球史上最高水平的世界賽事,也象徵了棒球運動的全球化。

「經 典賽」與足球世界盃一樣,每四年舉辦一次,由於愛好棒球的國家畢竟也不多,故沒有設外圍賽,十六個國家直接擠身決賽圈,當中除了為人熟識的棒球強國,如 美、日、韓、古巴等國之外,還有澳洲、中國、中華台北和意大利等隊伍。從亞洲的角度出發,首屆經典賽賣點甚多。首先,在初賽,大會將四支亞洲隊伍編成一 組,海峽兩岸的中國和中華台北為一組,日本又和韓國同組,而日本和韓國在初賽更雙雙出線,在複賽亦編在一起。日韓兩國在運動也視對方為假想敵,賽事中,兩 國共對賽三場,韓國在初賽和複賽皆獲勝,但在準決賽卻以6比0慘敗日本手上。最後,日本在決賽中以10比6擊敗古巴,以黑馬姿態奪得首屆賽事冠軍。

但 賽事對我們最大的啟示,就是美國人本身也要承受棒球運動全球化的結果,竟然不敵自己的「學生」,在「經典賽」的複賽已經出局。要知道棒球原來就是美國人 「世界霸權」的印記,無論是古巴、多明尼加、台灣、日本、韓國,都在大戰前後受了不少美國的影響,而接受了棒球運動。當然這種以地緣政治來傳播異國文化, 只可說是「前」全球化的現象,和當代全球化以市場機制來推動文化傳播大為不同。在全球化的史前時代,美國人還可想像自己是棒球的「世界霸主」,所以他們也 自稱「大聯盟」的總決賽為「世界大賽」(World Series),「大聯盟」的冠軍也儼然是「世界冠軍」。但「大聯盟」為了向全世界推銷棒球,因而催生了「經典賽」,但卻始料未及在這次賽事,接連敗在加拿大(6-8)、韓國(3-7)及墨西哥(1-2)手上,只僅以一個極富爭議的判決,以4比3險勝日本。

可見,全球化明顯地在不同的領域拉近了國家之間的距離,令到國家代表隊在各式各樣的世界盃中爭持更激烈,使傳統強國在個別項目無法「隻手遮天」,足球當然也不例外。這點世界銀行經濟學家Branko Milanovic在文章《Globalization and Goals》有很好的分析。文章的上半部通過理論模型說明,大量體育小國的球員因參與大國的聯賽,而提昇了個人技術水平,再進而提強了國家隊的力量。在文章下半部,作者通過簡單的計量分析,來印證前文的理論模型是如何充分地說明近年足球世界盃國家球隊之表現。

Milanovic指出世界足球的轉捩點是在1995年 所謂的「波士文判例」。波士文是一名比利時乙組足球員,他合約期滿希望轉會,但原屬球會要求高昂的轉會費,令他整整一年未能「落班」踢球。結果,他向歐洲 足協興訟並且成功,歐洲法院裁定所有歐盟球員在合約期滿之後,可在歐盟地區自由轉會,原屬球會不得再收轉會費。這個所謂「波士文裁決」(Bosman Ruling) 同時取消了歐盟本土聯賽、歐洲賽事,派非本土歐盟球員上陣的數目限制。自此之後,整個歐盟地區的足球市場就和其他行業一樣,成為一個勞工自由流動的地方。 另一方面,就是非歐盟地區的球員,也開始大量的進入歐洲的各聯賽球會。首先是非洲球員,如韋亞、簡奴等,然後在本世紀就連亞洲球員也開始能在歐洲球會立 足,如中田英壽、孫繼海、朴智星等。歐洲各聯賽球會,就成為全世界球員練兵之所。而90年代全球電視轉播市場的出現,也令足球比賽這種商品更為「值錢」。NowTV以「天價」從有線電視手上奪得英超的香港播映權就是一例。英超的2007-2010季度的轉播權,單英國本土,就值1.7億英鎊,而海外收入,也達6.25億,平均每間球會能分到四千五百萬鎊。歐洲冠軍盃的賽事,更成為歐洲各國強隊的重要財政來源。在九十年代之後,足球市場變得徹底全球化。

與此同時,在世界盃中,Milanovic指出前八強之間以得失球差來計算勝負的差距正不斷縮小。由二十世紀五十年代的兩球,收窄至八十年代的1.5球,直到2002年世界盃更只有0.88球。由於近幾屆世界盃擴大至32支隊伍,足球新興國家隊增加,但它們(尤以非洲國家為甚)在賽事中反而令傳統強國大吃苦頭。2002年世界盃就更是新興球隊大出風頭的時刻,先是塞內加爾在首戰擊敗上屆冠軍法國,而最後的四強席位,土耳其和韓國更是座上客。同樣地,2004年歐洲國家盃也「爆冷」由希臘奪得冠軍。為什麼全球化可以拉近國家之間距離?Milanovic的 文章最有趣的地方,就是論證了「國際制度」的因素如何收窄國家隊間的距離。全世界的精英足球員雖然被吸引、集中於少數有市場實力的強隊,令球會力量愈見懸 殊,但在國際足協的規例下,球員卻只能代表其國籍的國家出賽。這樣一來,窮國球員能在先進國家接受尖端的訓練,從全球其他最優秀球員身上學藝(好像董方卓 能向同是曼聯的C.朗拿度或朗尼身上取經),他們的進步空間比傳統足球強國的本土球員大。所以國家之間的差距雖然仍然存在,但卻在「逆向人才外流」之下,被磨平了不少。同樣情況,在前述籃球、棒球方面也可見到。

不

過,如果說全球化一方面幫助傳統弱國球員,增加他們參與強國職業聯賽的機會,從而收窄國家隊之間的實力差距的話;另一方面,強國職業球會在「盡收天下諸侯

兵器」的形勢之下,卻加大了她們與弱國職業球會間的距離,而同一聯賽的列強財雄勢大,也遠遠拋離了一眾弱旅。在全球化及商業化的主導下,球會之間的實力急

速兩極化,1992年英超面世之後,冠軍不離曼聯、阿仙奴和車路士(只有一屆除外)。意大利1991年以來的聯賽冠軍,基本上也只由祖雲達斯和AC米蘭瓜分。Milanovic也利用數據指出九十年代中期以來,歐聯賽事的八強位置基本上由傳統強隊所佔據,除少數例外離不開表一所列之歐洲二十大最富有足球會。

表一:歐洲二十大最富有足球會(2005-06)

資料來源: Deloitte & Touche LLP. “Deloitte Money League” http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Football_Money_League

另外一個趨勢是,在全球化下球會內「超級球星」與普通球員的收入愈來愈懸殊,好像碧咸由皇家馬德里轉會到美國,他的薪水是美國大聯盟足球聯賽 (MLS) 平均薪水的50倍。而大球會與小球會之間的球員的收入也越拉越遠。在英國,英超的球會(尤其是前列隊伍)在大額轉播費的補助下,球員薪水、轉會費全都快速增長,反過來,超級聯賽以下組別的小球會日子就過得很艱難,球員薪水低不在話下,還時有欠薪的情況。到了2007年,英超球會終於在壓力下,今後3年無償分給低級組別72間球會1億英鎊,以免發生低級球會相繼破產的悲劇。

頂級球會因為可以從世界各地招聘球星,所以對本土年青球員的培養,重視程度已大不如前。曼聯在90年代末奪取冠軍的主力,碧咸、傑斯、史高斯等,都是球會自己培養出來的本土球員,但在2007年 再奪冠時,絕大部份的球員都是外國僱傭兵,車路士、阿仙奴、利物浦等強隊都已成為國際兵團。外來球員雖然增加了英超的可觀性,但卻無可否認大大削弱了英國 本土球員成才的機會。英格蘭國家隊近來積弱,前鋒、龍門等位置都鬧人才荒,與英超是世上全球化、商業化程度最深的聯賽不無關係。表二資料也指出英超的球員 中,外援已佔63%,反而西甲和意甲還是可以保留六成以上本土球員。

表二:2007年五大聯賽外援比例:

註:括號內為該聯賽所有 1隊當季在職業足球聯盟註冊的職業球員總數 # 統計時間截止8月12日 資料來源: 《足球周刊》235期 2007年 9月20日

可是,參與經濟全球化的機會並非均等的(Weller et al 2001)。經濟全球化的參與國家,基本上以高收入為主導,再引入與這些國家的鄰近國家,或與之有較佳外交關係或文化親和性的個別發展中國家。事實上,49個被聯合國界定為「低度發展國家」,主要是非洲國家,基本上被拒於國際投資之外。這49個國家合共佔世界總外來直接投資額還不到1%(UNCTAD 2002)。而外交關係較差的國家,例如北韓也基本上被排拒於經濟全球化之外。這些未能融入全球經濟的國家,其他經濟發展和收入水平都大大落後於高收入國家。換句話說,加入經濟全球化的先決條件,一是地理位置優越,一是與強國的外交關係友好。

有關世界收入差距是擴大或收縮的爭論,一方面是支持自由市場、全球化的學者力証全球收入不平等正在收縮,另一方面是反對全球化的人指出全球化令貧富懸殊正在惡化。在這問題上,Branko Milanovic在他的新作《Worlds Apart》中又有精闢的見解。他指出這兩種看能都是對的,因為它們只是用兩種不同的方法來量度收入不均。

圖一表示了世界收入不均的兩種截然不同的趨勢。在下面的幼虛線所表示的是不同國家之間收入(人均國民生產總值)的差距,而收入差距由堅尼系數(Gini Coefficient)來計算。如圖所示,世界各國收入的堅尼系數在戰後是穩步上昇,顯示各國收入差距正在擴大;而在1980年代之後上升幅度更為明顯。但Milanovic又以另一方法來計算堅尼系數,就是以國家的人口來「加權」(weight) 不同國家的收入。好像在計算幼虛線的堅尼系數時,每個國家都被視為一個數據,結果在計算中,如中國和毛里裘斯等人口差異巨大的國家都對全球化收入不均有相 同的影響,但在以人口「加權」後再計算各國收入之堅尼系數後所得之粗黑線就清楚地顯示了一個下降的趨勢,而又以八十年代後更為明顯。

圖一:全球各國人均GDP之堅尼系數

資料來源: Milanovic (2005b:4)

為甚麼計算方法的不同會造成這樣顯著的差異?這是因為全球化加快的時期(八十年代以後),同樣也是幾個人口眾多的國家(中國、印度、巴西)經濟快速增長的時候,而它們龐大的人口基數對「加權」後的堅尼系數有較大影響,「拉低」了世界收入差距。如圖二中,我們又以Milanovic的 數據來表示中、印兩國對世界收入不均的影響。如果我們把中國從計算中排除,就已發覺堅尼系數正在上升,而把中國、印度都排除在外的話,八十年代後的上升趨 勢就更加明顯。由此可見,全球化雖然帶動了少數國家的經濟增長,在某種意義上「拉近」了落後國家與先進國家的貧富差距,不過這種全球化帶來的裨益,是集中 在少數國家,其他國家與發達國家之間的距離是正在拉遠。 圖二:加權計算世界收入不均

資料來源: Milanovic (2005b:87)

如果我們覺得在足球世界中,全球化是能在各國間「利益均霑」的話,又為甚麼在經濟領域,全球化帶來的好處又不能更平均的擴散到更多國家?根據Milanovic的分析,我在上文其實已把答案提出,就是足球世界並非單純由市場來決定利益分配。國際足協的規定,令國家隊能受惠於人才的流動,富國球隊並不能拒絕任何一個小國的國家隊徵召它們的球員。在經濟領域,情況就並不一樣,聯合國、世界銀行、IMF等 國際組織並沒有國際足協的權力,也沒有類似的規條來再分配全球化帶來的利益。就好像在人口流動問題上,由窮國移民至富國的人才,雖然也會有回流的情況,但 卻一般只在故鄉國家經濟起飛後才曾大規模出現,一般不會能帶動落後國家的經濟增長,好像中國和印度的人才回流都是在經濟起飛後才明顯加快。在世界經濟中, 全球化帶來的利益,只能通過市場機制來進行分配,所以市場條件較優越的國家所能獲得的收入必然較高。

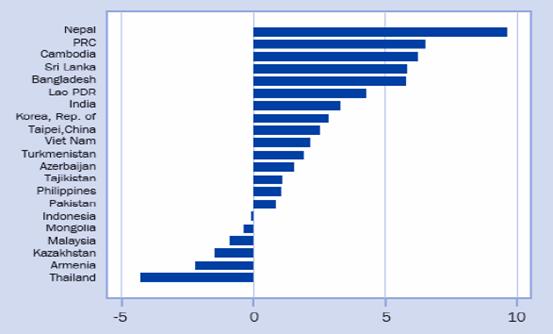

至 於各國的國內收入分配,卻無可置疑地走向不平均的趨勢,多方面的數據都顯示大部分國家國內收入愈趨兩極化。圖三引用亞洲開發銀行的分析,顯示九十年代,亞 洲絕大部分國家的收入差距正在擴大,而全球化程度愈高,堅尼系數增加得愈快。有少數國家如印尼、泰國、馬來西亞等,她們的不平等程度即使惡化較慢,純粹只 是因為國家的整體經濟受亞洲金融風暴而拖慢。由此看來,全球化對發達國家工人和落後國家的低收入工人皆不利。對前者來說,全球化令工資水平受壓,愈來愈多 跨國企業將工序轉移到低成本地區(Oxfam 2002)。其中香港的經驗也具相當代表性。在1990年代,香港製造業工人數目在1987至1994年間大幅減少近半,由994,078減至433,672。根據人口普查資料,在1991至1996年間,製造業在總就業人口佔的比率,由28.3%減至18.9多,在2001年更只佔12.3%(Chiu and Lui 2004)。製造業的萎縮,金融等行業快速發展,令擁有資本、資訊、數碼科技、英語能力的人和地區較易捕捉全球化帶來的機遇。反之,對只能出賣勞力的人,全球化令他們要面對新興工業國的大量勞動力的競爭,往往是個很大的威脅。結果,香港在1991至2001年間家庭收入的堅尼系數由0.476跳升至0.525,達10.3%,是亞洲地區之冠。

圖三:亞洲地區堅尼系數之變化(百分比,1990 至 2000 年間)

資料來源: Asian Development Bank. 2007: 6

全球兩極化和不平等在國際社會間是個大議題。這是因為收入不平等的不良社會影響甚至,包括社會衝突、教育機會不均、人均壽命縮短,以至於較高的犯罪率(Thorbecke and Charumilind 2002)。從全球的層面看,包括聯合國等多個國際組織都致力令全球化變得更公平。至於個別國家,多個政府都與國際組織和國際非政府組織合作,協助發展中國家扶貧,提供更多教育和訓練機會,以及消除數碼鴻溝。

由此可見,全球化對不同地區的影響並非一成不變,而是按照它們自身的條件而轉變。和自由市場論的經濟學者不同,Milanovic研 究的中心思想是:在超越市場因素的全球管治制度的調節底下,全球化所帶來的利益,可能更平均分配到不同地區和國家。就好像在足球世界,正正因為國際足協儼 然一個世界政府(一個有實權的聯合國),能夠訂定一些有利落後國家的利益分配機制,配合足球人材全球流通的市場現實,反而提升了足球新興國家的水平。其 實,體育運動的世界裡,以類似的社會主義的規條來制約資本主義市場的情況並不稀奇,好像資本主義最發達的美國,在NBA及Major League Baseball中就設有薪金上限(Salary Cap)及球員選拔制度(Draft System), 使球隊之間差距不致過分擴大,以維持比賽的可觀性。如英超的轉播權是集體出售,所以球會之間的分配較平均,球會的財力差距也不至於因此擴大(當然列強還會 有大量其他收入)。但西甲則個別出售轉播權,巴塞、皇馬的轉播播收入,就成了它們獨霸天下的利器。所以市場與非市場的因素與制度,對決定全球化的帶來的影 響同樣重要。以此看來,Friedman的「平坦世界」論說,又是否忽略了制度性因素的影響,而誇大了市場、科技所帶來的「平坦化」(Levelling)的效應?例如在缺乏一個全球再分配機制下,全球化能為中國、印度等國家,帶來發展的機遇,但也會為眾多落後小國帶來了更大的壓力。其實在經濟領域,一個較多學者贊成的觀點就正如體育世界一樣:全球化正令國際間的貧富差距縮窄,卻令各國內部的貧富差距擴大(Goesling 2001),除了市場因素外,不同的社經制度及全球管治制度對收入不均的現象也有重要影響。因此,在我們思考、討論全球化在各方面的影響的時候,體育世界的經驗就很有啟示作用。

參考書目 Asian Development Bank. 2007. Key Indicators 2007: Inequality in Asia. Chiu, Stephen Wing-kai and Tai-lok Lui. 2004. “Testing the Global City- Social Polarisation Thesis: Hong Kong since the 1990s.” Urban Studies 41: 1863-1888. Giddens, Anthony. 2006. “Global Inequality” in Sociology (5th ed.). Polity Press. Goesling, Brian, 2001. “Changing Income Inequalities within and between Nations: New Evidence.” American Sociological Review 66: 745-761. Milanovic, Branko. 2005a. “Globalization and goals: does soccer show the way?”Review of International Political Economy 12(5): 829–850 Milanovic, Branko. 2005b. Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality Princeton: Princeton University Press. Oxfam International. 2002. Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalization and the Fight against Poverty. Oxfam International. The Economist. 2003. “Grinding the Poor.” Pp. 70-82 in Globalization and the Poor: Exploitation or Equalizer? Edited by William Driscoll and Julie Clark. New York: International Debate Education Association. Thorbecke, Erik and Chutatong Charumilind. 2002. "Economic Inequality and Its Socio-Economic Impact." World Development 30: 1477-1495. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2002. FDI in Least Developed Countries at a Glance: 2002. New York and Geneva: United Nations. Weller, Christian E.; Robert E. Scott and Adam S. Hersh. 2001. “The Unremarkable Record of Liberalized Trade.” Economic Policy Institute Briefing Paper #113. Available at: <http://www.epinet.org/content.cfm/briefingpapers_sept01inequality> accessed on 30 May 30, 2007. World Bank. 2000. “World Development Indicators” in World Development Report 2000-2001: Attacking Poverty. New York: Oxford University Press. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|