嶺南文化與世界

廣東文人文化景觀的建構及轉變(1821–1949)

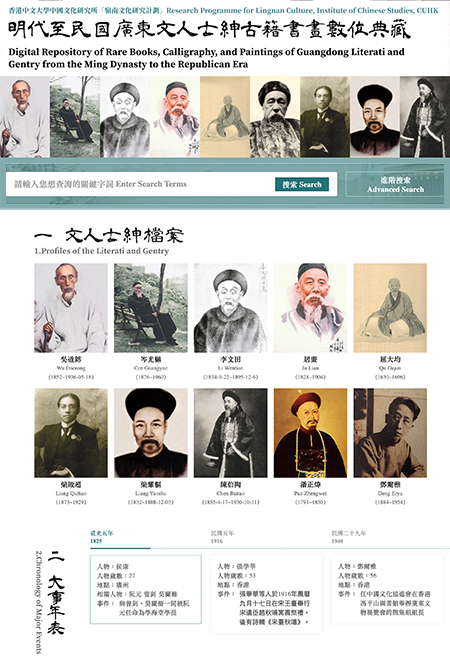

晚清民國 (1821–1949) 是近代中國大變革時期,本研究項目在這一時期的廣東文人紳商中選取一百五十位關鍵人物,旨在從他們的生平經歷考察嶺南文化的建設及變遷。本項目旨在展現該時期嶺南文化的複雜多元及其內在互動。此處「嶺南文人」的概念,不僅指廣東這一地理範圍中的傳統士大夫,還包括香港、澳門等鄰近粵語地區及海外粵語移民社區的不同人物,涵括藝術、文學、語言、音樂、宗教、教育、物質文化、科學等多個方面。這樣,便可將「嶺南」置於中華傳統和世界輸入文化的交匯點,強調其在本土和世界文化史、知識史中的獨特作用。

突破了單一學科的桎梏

超越「地方/全球」、「東方/西方」的簡單二元對立,挑戰主流話語對嶺南文化「傳統-現代」線性發展的描摹,得以宏觀映射嶺南文化景觀,並充分展現了該時期嶺南文化的複雜多元及其內在互動。

匯集了人文學科各領域學者

得益於久經試煉的跨學科研究團隊、合作機制及研究設計,本項目的研究範圍廣泛而精深,成員英才薈萃,匯集了人文學科各領域的學者。

跨學科對話及整合研究成果

透過合作出版、研討會、學術會議、開放式數據庫、公共系列講座和展覽的形式等不同層面的產出構成了本項目的史學價值與成就,同時聯結各學科的學者,以數字化的方式向公眾呈現成果,數據庫也將成為未來研究人員及普羅大眾的資源門戶。

將嶺南文化推向世界舞台

本項目回應了新近《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中粵港澳相聯繫的號召,體現了粵港澳地區近代以來不可分割的緊密聯繫,更將嶺南文化推向世界舞台,展現了嶺南研究的合作模式,提高了世界其他地區對嶺南人民及嶺南文化價值的認識。